Inhalt: Darum geht's in diesem Beitrag

Im Betrieb von Schreinermeister Matthias Brack dreht sich alles um Holz und Glas – und um eine Ampel. Ohne sie kann sich der Unternehmer sein Geschäft heute nicht mehr vorstellen. Seit 2021 zeigt die Ampel an, wie wahrscheinlich es ist, dass aus einer Kundenanfrage tatsächlich ein Auftrag wird. „Dahinter steckt eine Künstliche Intelligenz – und das war gar nicht so kompliziert, wie man denken könnte“, sagt Brack.

Dank der KI-Ampel spart der 45-Jährige jedes Jahr rund 140 000 Euro. Und der Umsatz pro Kunde sei auch gestiegen, sagt er.

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als wichtigste Technologie unserer Zeit und gleichzeitig als großer Hype. Schon seit Jahren gehört KI zu unserem Alltag, häufig, ohne dass es uns bewusst ist: Die Technik empfiehlt uns Filme und Serien in Streamingdiensten und Mediatheken, sie filtert Spam-Mails aus unserem Posteingang und weist uns im Navigationssystem die schnellste Route auf Basis der aktuellen Verkehrslage.

Für jeden im Netz zugängliche KI-Tools, wie ChatGPT von Open AI oder Gemini von Google, erleichtern inzwischen vielen die tägliche Arbeit: Sie erstellen auf Knopfdruck Präsentationen, fassen Texte zusammen, schreiben E-Mails, programmieren Software oder generieren Bilder.

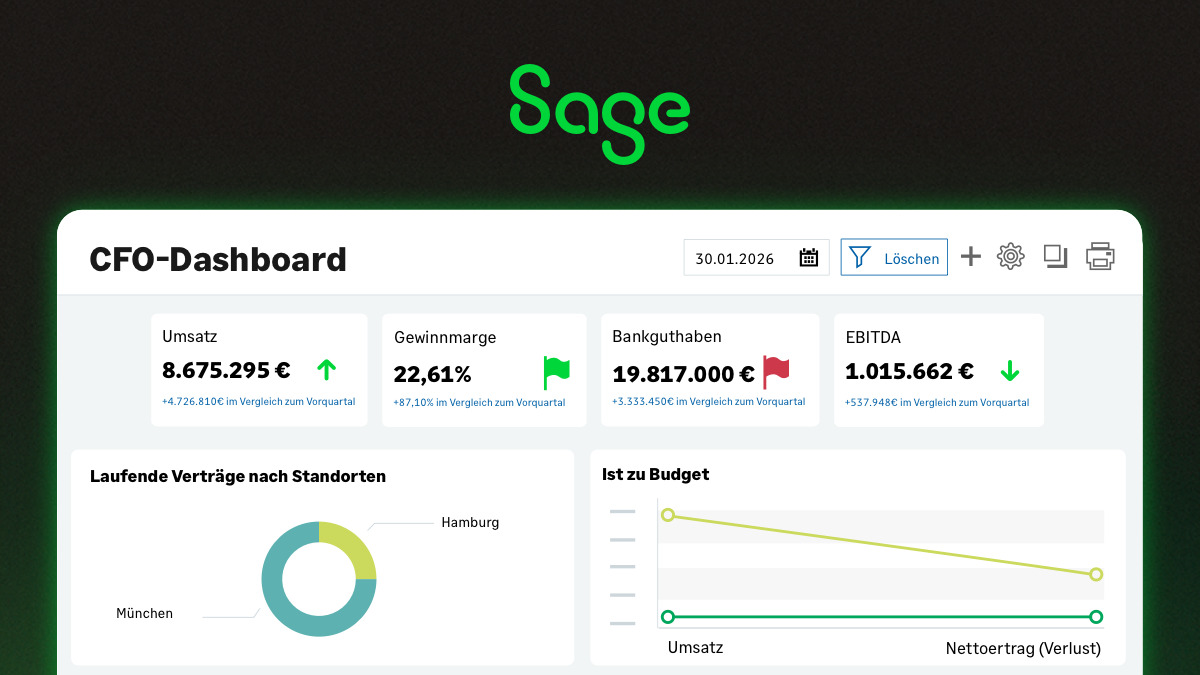

Michael Brhel, Geschäftsführer des auf Finanzsoftware spezialisierten Unternehmens Simba aus Ostfildern, sieht ein „Riesenpotenzial“ in der heute verfügbaren KI, gerade für kleinere Firmen. Er unterscheidet zwei Anwendungsfelder. Zum einen die Automatisierung von Prozessen, von Social-Media-Posts über Warenbestellungen bis zum Versenden von Rechnungen. Zum anderen ermöglicht KI Prognosen, speziell für Absatzmengen und Umsätze. Das erleichtert präzise die Planung im Einkauf, in der Lagerhaltung oder beim Personal.

Trotz der enormen Chancen tun sich Unternehmen in Deutschland mit der Entwicklung eigener KI-Anwendungen schwer: Laut einer Umfrage des ifo-Instituts vom August 2023 setzen gerade einmal 13,3 Prozent der Firmen solche selbst entwickelten Tools ein. 9,2 Prozent planen, diese zu nutzen, und 36,7 Prozent diskutieren mögliche Anwendungsszenarien. Für rund 40 Prozent aller deutschen Unternehmen ist die Entwicklung eigener KI-Tools momentan kein Thema.

KI-Projekte müssen weder riesig noch teuer sein

Ein wichtiger Grund: Unsicherheit. Wer kann sich im Unternehmen um ein KI-Projekt kümmern, wenn es keinen Datenstrategen gibt? Welche Kosten kommen auf die Firma zu? Und wie sicher sind eigentlich sensible Daten?

Mittelständlern bereite es Sorgen, dass sie auf viele Fragen keine Antwort haben, sagt Nadine Kammerlander, Professorin an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz und Inhaberin des Lehrstuhls für Familienunternehmen.

Die Forscherin weiß aus der Praxis: KI hat ein Imageproblem. Zwar sind ChatGPT und andere Tools inzwischen weitverbreitet. Für viele Anwendungsbereiche gilt KI-Technologie aber noch als teuer und kompliziert. Ergo wagen sich viele Unternehmerinnen und Unternehmer erst gar nicht an die Technologie heran.

Dass die Vorurteile nicht immer der Realität entsprechen, verdeutlichen die Beispiele in diesem Artikel. impulse zeigt an sechs typischen KI-Anwendungen aus der Praxis, was möglich ist. In vier der Fälle benötigte das Unternehmen die Unterstützung einer IT-Firma. Bei zwei der Anwendungen war Hilfe von außen noch nicht einmal notwendig.

Die Kosten für den Start lagen zwischen null Euro und fünfstelligen Beträgen. Der Zeitaufwand bis zur Nutzung im Tagesgeschäft bei maximal 18 Monaten. Und so wie Schreinermeister Matthias Brack berichten alle Unternehmerinnen und Unternehmer von starken Effekten, die ihre Firmen sofort verbessert haben.

Beispiel 1: KI im Vertrieb nutzen

Das Ampelsystem im Unternehmen von Matthias Brack kommt immer dann zum Einsatz, wenn in seinem Betrieb eine neue Kundenanfrage eingeht. Zusammen mit seinem 25-köpfigen Team plant und baut Brack in Altusried, in der Nähe von Kempten im Allgäu, Wintergärten und Glasdächer für Terrassen oder Schwimmbäder. Bracks Geschäft ist beratungsintensiv: „Jede Kundenberatung, aus der kein Auftrag wird, ist für uns teuer, da meine Mitarbeiter sich viel Zeit dafür nehmen“, sagt der Unternehmer.

Wie praktisch wäre es also, schon bei einer Anfrage zu wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit daraus ein Auftrag wird? Brack ließ sich eine KI bauen, die diese Wahrscheinlichkeit ermittelt und jeder Anfrage eine Ampelfarbe zuordnet. Grün bedeutet: Daraus wird ziemlich sicher ein Auftrag. Gelb: Die Chancen stehen fifty-fifty. Und Rot: Daraus wird eher nichts.

Auftragsanfragen richtig einschätzen

Die KI arbeitet mit historischen Daten, die Brack schon seit vielen Jahren bei jeder Kundenanfrage erfasst. Zum Beispiel: Kommen Sie auf Empfehlung, oder haben Sie uns im Internet gefunden? Bis wann wollen Sie Ihr Projekt realisieren? Haben Sie schon andere Angebote vorliegen?

Anhand dieser Daten berechnet ein Algorithmus die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Auftrag kommt. „Wer auf Empfehlung kommt, erteilt uns beispielsweise eher einen Auftrag als derjenige, der uns im Netz findet“, sagt Brack. „Hat jemand bereits andere Angebote vorliegen, sinkt die Chance, dass wir den Auftrag erhalten.“

In Hochphasen, in denen viele Anfragen gleichzeitig hereinkommen, nutzen Brack und sein Team die Ampel als Orientierung und kümmern sich vorrangig um die grünen. Immerhin: In rund 66 Prozent der Fälle läge die KI mit der Einschätzung der Kundenanfragen richtig, sagt Brack.

Customer Journey optimieren

Viel wichtiger, betont der Unternehmer, ist ihm aber, dass er mit den Prognosen der Ampel seine sogenannte Customer Journey optimieren konnte, also die Schritte vom ersten Kontakt zu potenziellen Kunden bis zur Vergabe eines Auftrags. Ganz entscheidend: Früher gab es die Möglichkeit, das erste Beratungsgespräch auch am Telefon zu führen. Heute findet es immer bei Brack in der Wintergartenausstellung statt.

Vorab müssen Interessentinnen und Interessenten einen Fragebogen ausfüllen und nach Möglichkeit einen Grundriss und Fotos des Gebäudes schicken, für das der Anbau oder das Glasdach geplant ist. So wird der erste Austausch gleich viel konkreter. „Die Leute können sich bei uns mal in einen Wintergarten reinsetzen und die Materialien anfassen. Das bindet potenzielle Kunden ganz anders als ein Telefonat“, sagt der Unternehmer.

Wer interessiert ist, kann Brack und sein Team dann mit der konkreten Planung beauftragen. Kosten: rund 600 Euro. Im Gegenzug bekommt jeder Kunde aufwendige 3D-Zeichnungen und kann seinen künftigen Wintergarten sogar mittels VR-Brille begehen.

Die KI hat den Anstoß dafür gegeben, „dass es heute mehr Stöckchen gibt, über die ein potenzieller Kunde springen muss“, erklärt Matthias Brack. „So wird schnell klar, wer ernsthaft interessiert ist. Jemand, der nur ein Vergleichsangebot haben möchte, gibt für die Planung in der Regel kein Geld aus.“

Für den Unternehmer hatte die Einführung der Ampel und die anschließende Umstellung der Customer Journey zwei Effekte: „Wir konnten unsere Vertriebskosten von 700.000 Euro auf 560.000 Euro im Jahr senken, weil nicht interessierte Kunden schneller abspringen und wir heute weniger Zeit in sie investieren. Und es gelingt uns, höher qualifizierte Kunden zu gewinnen und dadurch pro Auftrag mehr Umsatz zu machen.“

10.000 Euro investiert, 140.000 Euro gespart – pro Jahr

12.000 Euro hat Brack in die KI investiert: Rund 10.000 Euro flossen dabei in die Auswertung der Daten und nur rund 2000 Euro in die Entwicklung des Algorithmus. Knapp drei Monate vergingen von Bracks Auftrag bis zur Fertigstellung der KI. Entwickelt hat die Lösung das Unternehmen Ehrenmüller aus Kempten. Die Firma ist auf KI-Anwendungen im Mittelstand spezialisiert.

Einen IT-Spezialisten benötigt Matthias Brack für den Betrieb seiner KI-Ampel heute übrigens nicht: Etwa einmal im Jahr speisen die Experten von Ehrenmüller aktuelle Daten in das System ein. Die KI erhält dann neue Informationen darüber, in welchen Fällen eine Kundenanfrage auch zum Auftrag geführt hat. So bleibt das System aktuell. Brack kostet so eine Aktualisierung rund 2000 Euro.

Im Alltag haben der Unternehmer und sein Team mit den Daten für die KI aber nichts zu tun. Und für die Nutzung ist kein Spezialwissen nötig: „Die ganze Analyse läuft im Hintergrund, und mein Team und ich sehen als Ergebnis nur eine Ampelfarbe: rot, gelb oder grün.“

Beispiel 2: Hilfe beim Pricing

Wenn Thomas Höllbacher früher mit seinen Mitarbeitern sprach, die für die Berechnung von Angeboten zuständig waren, stieß er dabei stets auf ein Problem: „Wenn drei Kollegen mit unterschiedlich viel Berufserfahrung je ein Angebot für denselben Kunden erstellten, kamen dabei drei unterschiedliche Preise heraus: Einer gewährte einen großzügigen Rabatt, weil er davon ausging, dass der Kunde sich sonst für einen anderen Anbieter entscheiden würde. Ein zweiter gab einen kleinen Rabatt und der dritte vielleicht gar keinen.“

Höllbachers Ziel ist es heute wie damals, bei jedem Auftrag die Marge zu optimieren. Gleichzeitig soll nach Möglichkeit kein Kunde durch einen zu hohen Preis abgeschreckt werden und den Auftrag an einen Wettbewerber vergeben.

Den perfekten Preis bestimmen

Thomas Höllbacher ist Managing Director bei der Udo Bär GmbH in Österreich und dort unter anderem zuständig für den Innen- und Außendienst. Das Unternehmen verkauft Büro- und Lagerausstattung an Geschäftskunden: Angefangen von Regalen über Bürostühle und höhenverstellbare Schreibtische bis hin zu Abfalleimern.

Rund 150 Mitarbeiter arbeiten derzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz für das Unternehmen, das zur Raja Group gehört, einem französischen Großhändler für Verpackungsmaterialien.

Zusammen mit dem KI-Start-up Kobold AI haben Thomas Höllbacher und seine Kollegen eine Lösung für ihr Problem gefunden. Die Künstliche Intelligenz tut etwas, von dem wohl viele Unternehmer träumen: Sie sagt den perfekten Preis für einen Kunden und das jeweilige Angebot voraus.

Die KI basiert auf 17 Kriterien, die den Kunden charakterisieren, zum Beispiel: Hat er bereits in der Vergangenheit bei Udo Bär eingekauft und die Angebote zum angegebenen Preis angenommen, oder handelt es sich um einen Neukunden? Wie viele verschiedene Produkte kauft er? Über welchen Vertriebskanal bestellt er? Und in welcher Branche ist der Betrieb tätig?

Erfahrungswissen mit KI kombinieren

Auf Basis dieser Daten berechnet die KI eine Preisspanne. In diesem Rahmen entscheidet ein Mitarbeiter, ob er mit einem höheren Preis die Marge optimieren möchte oder mit einem niedrigeren Preis sichergehen will, dass der Kunde das Angebot annimmt. „Unsere Angestellten wissen mehr als die KI. Zum Beispiel, ob es um eine Ausschreibung geht, bei der der günstigste Bieter den Zuschlag erhält“, sagt Thomas Höllbacher. „Wir kombinieren also eine datenbasierte Schätzung und die Expertise im Team. Die letzte Entscheidung hat immer der Mitarbeiter.“

Dem Managing Director ist wichtig, dass die Angebote sich in einem festen Rahmen bewegen, unabhängig davon, wer sie erstellt. Und er will, dass jeder Interessent ein individuell passendes Preisangebot bekommt. Gleichzeitig soll Udo Bär die bestmögliche Marge erwirtschaften: „Von manchen Kunden wissen wir, dass sie sehr preissensibel sind. Für andere steht die Qualität an oberster Stelle und der Preis ist zweitrangig.“

In der Testphase ließ Höllbacher seine erfahrensten Mitarbeiter gegen die KI antreten und war begeistert: „Die Ergebnisse waren fast deckungsgleich.“ Seit knapp einem Jahr ist das System nun bei Udo Bär in Österreich im Einsatz, und Höllbacher wagt ein vorsichtiges Fazit: „Bislang nehmen unsere Kunden etwa 4 bis 5 Prozent mehr Angebote an, als es vor der Einführung der KI der Fall war.“

Viel wichtiger ist für ihn aber, dass sein Team Angebote heute mithilfe der KI zügiger rausschicken kann und dass diese unabhängig von der Erfahrung des einzelnen Mitarbeiters in einem festen Preisrahmen erstellt werden. Auch neue Mitarbeiter arbeiten sich so schneller ein. Und wenn ein erfahrener Kollege mal ausfällt, können andere seine Aufgaben leichter übernehmen.

Beispiel 3: KI-Einsatz im Marketing

Dominic Fischer war genervt. Wenn er Fotos für seine Firmenwebsite aus der Datenbank einer großen Fotoagentur auswählen wollte, gefiel ihm meist nicht, was er zu sehen bekam. „Du kennst diese Bilder meistens schon von anderen Websites, weil die fast alle nutzen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter von Tourcomm, einer Agentur für Tourismus- und Destinationsmarketing mit einem achtköpfigen Team.

Hinzu komme, sagt Fischer, dass es schwierig ist, mehrere Bilder zu finden, die stilistisch und farblich zueinander und zur Firma passen, so als wären sie nur dafür fotografiert worden.

Die Attraktivität einer Website hängt maßgeblich mit den Bildern zusammen, die dort zu sehen sind. Aber Fotos von Profis individuell produzieren lassen? Ziemlich aufwendig und teuer. Also nutzen viele Unternehmen stattdessen Bilder aus großen kommerziellen Datenbanken von Fotoagenturen.

Fotos, besser als die Realität

Fischer wollte wissen, ob sich mithilfe von KI bessere Bilder machen lassen. Im Herbst 2023 begann er mit seiner Mitarbeiterin Kristin Koch, Digital Marketing Managerin bei Tourcomm, sogenannte Bildgeneratoren auszuprobieren.

Solche KI-Tools, die täuschend echt wirkende Bilder erstellen können, gibt es einige, etwa Dall-E vom ChatGPT-Entwickler Open AI, Leonardo, Stable Diffusion oder Adobe Firefly.

Nach kurzen Selbstversuchen und der Lektüre von Test- und Erfahrungsberichten im Internet entschieden sie sich für Midjourney. Mit diesem Tool kreiert Koch nun Fotos für

die Firmen-Websites. Um loslegen zu können, musste sie sich einen Account auf der Chatplattform Discord anlegen. Nur darüber ist Midjourney nutzbar. Danach hat sie sich bei Midjourney registriert. Zum Lernen reichte ihr zunächst der kostenlose Testzugang – den es aber nicht mehr gibt. Das günstigste Abonnement kostet nun 10 US-Dollar pro Monat.

Midjourney ist ein Chat-Bot, ähnlich wie ChatGPT. Nur erstellt die KI aus den eingegebenen Prompts keine Texte, sondern Bilder. Um einen schnellen Einstieg zu finden, schaute sich Koch erst einmal ein paar Video-Tutorials an, die sie mit einer Google-Suche gefunden hatte. Dann ging es ans Probieren.

In 4 Schritten zu Prompts, mit denen KI-Bilder gelingen

„Zu Beginn war ich geradezu erschlagen und etwas verwirrt“, sagt Koch. Außer ihren eigenen Prompts und Bildern waren in ihrem Chat-Verlauf auch die von anderen Nutzern zu sehen. Das liegt daran, dass Discord eine, vor allem bei Gamern sehr beliebte, Community-Plattform ist. Der Austausch der Nutzer im Chat gehört zum Konzept.

Das lässt sich aber leicht umgehen. Koch richtete sich einen privaten Chat – auf Discord „Server“ genannt – nur für sich selbst ein. Auch dafür finden sich Tutorials im Netz.

Inzwischen stehen auf der Produkt-Website maqnify.com von Tourcomm neben Fotos aus Bilddatenbanken auch solche, die Koch mit der KI gemacht hat. Für Laien ist kaum zu erkennen, wo die Maschine und wo ein Fotograf verantwortlich war.

Nur ein Beispiel: Ein Paar geht durch eine belebte Fußgängerzone. Beide tragen Kopfhörer und halten ein Smartphone in den Händen. Das Bild sehen Sie oben rechts auf der vorherigen Seite dieses Artikels. Dort finden Sie auch den Prompt, also die Anweisung für Midjourney, mit dem Koch das Bild erstellt hat.

Aus ihren Erfahrungen mit der KI hat Koch für sich ein Standardvorgehen entwickelt. Sie geht nun immer dieselben Schritte, wenn sie ein neues Bild mit Midjourney machen will:

- Schritt: Sie sucht in einer kostenlosen Bilddatenbank ein Foto, das ungefähr das zeigt, was sie benötigt. Dafür nimmt Koch sich nicht mehr als 15 Minuten Zeit.

- Schritt: Sie lädt dieses Bild in einem Chat mit Midjourney hoch. Die KI gibt dann vier alternative Beschreibungen dazu aus, die formuliert sind wie Prompts.

- Schritt: Sie kopiert sich die Prompts in eine Word-Datei. Dort bearbeitet sie die KI-Befehle, etwa mit Detail-Ergänzungen oder auch, indem sie einen Teil löscht.

- Schritt: Den Prompt, der ihr am besten erscheint, gibt sie wiederum bei Midjourney ein, um ein neues Bild zu erzeugen.

„Da kommt eigentlich nie das perfekte Foto im ersten Anlauf raus“, sagt Koch. Vor allem Augen wirken oft unnatürlich. Und auch Fehler wie drei Beine oder sechs Finger treten immer noch auf. Sie variiert den Prompt immer und immer wieder, bis ihr das Ergebnis gefällt. „Das kann schon mal zwei bis drei Stunden dauern“, sagt sie. Die Marketing-Managerin gibt sich aber zuversichtlich, dass es künftig schneller gehen wird. Sie selbst lernt weiter dazu. Und auch die KI wird immer besser. Mehr über ihre Prompts lesen Sie auf Seite 21 unter der fotorealistischen KI-Kreation.

Verwendete KI-Bilder kennzeichnen

Ihr Chef Dominic Fischer hält die Midjourney-Fotos jedenfalls für eine gute Alternative zu den sogenannten Stock-Bildern der Agenturen. Zumal für eine günstige: Die Basic-Version des Tools kostet nur 10 Dollar pro Monat und erlaubt Koch, ausreichend viele Bilder zu machen. Für Agenturfotos müsste er unterm Strich mehr zahlen, sagt Fischer.

Aber ist Kochs Vorgehen erlaubt? Der auf KI spezialisierte Rechtsanwalt Markus Kaulartz, Partner der Kanzlei CMS Hasche Sigle aus München, sagt, die bloße Manipulation eines bestehenden, urheberrechtlich geschützten Bildes wäre nicht erlaubt. Also zum Beispiel ein Foto zu verwenden und nur die Farbe eines Pullovers zu ändern, verstößt gegen das Urheberrecht. Ein Foto als Inspiration für eigene Prompts zu nutzen hält er hingegen für weniger problematisch.

„Wenn das generierte Bild mit der Vorlage nicht mehr viel zu tun hat und ganz anders aussieht, dann wäre ich da ehrlicherweise entspannt.“ Im Einzelfall sei also zu betrachten, wie nah das KI-Bild an der Vorlage ist. „Wenn man das ursprüngliche Werk nicht im Ansatz wiedererkennen kann, sehe ich keine ernsthaften urheberrechtlichen Probleme.“

Er empfiehlt jedoch, die Maschinen-Fotos als solche auf der Website zu kennzeichnen, um sich nicht dem Verdacht auszusetzen, die Bilder unrechtmäßig zu verwenden. Sinnvoll ist zudem, in den AGB des Bildgenerators nachzusehen, in welcher Form das geschehen soll.

Beispiel 4: Lagerhaltung optimieren

Ein Gang durch das Lager war für Daniel Wegmann früher mitunter ein wunderliches Erlebnis. Die Regale waren voll, und trotzdem konnte ein Kunde nicht prompt beliefert werden. Der Grund: Das gewünschte Produkt war gerade nicht vorrätig.

Wegmann, 33, ist geschäftsführender Gesellschafter von Schätz, einem technischen Großhandel für Melktechnik im kleinen Ort Herbisried im Allgäu. Zitzengummis, Milchhähne oder Vakuumpumpen – rund 12.000 Produkte hat die Firma im Angebot, aber nur etwa 4000 davon am Lager. Die Nachfrage ist sehr unterschiedlich, unterliegt auch saisonalen Schwankungen.

Den Absatz präzise prognostizieren

Lagerfläche ist kostbar für Händler. Es sollten stets die Produkte in den Regalen liegen, die bald verkauft werden. Diesem Idealzustand hat sich die Firma Schätz deutlich angenähert. Anders noch als vor ein paar Jahren kann Wegmanns 14-köpfiges Team heute den Kunden – überwiegend Melktechniker und Monteure, aber auch Händler – das Gros ihrer Bestellungen umgehend ausliefern. Gleichzeitig setzt im Lager weniger Ware Staub an, weil sie nicht nachgefragt wird.

Die optimierte Lagerhaltung gelingt mit einer Absatzprognose. Ein KI-Modell sagt voraus, für welche Waren in nächster Zeit Orders eingehen werden. „Das ist aber nur Mittel zum Zweck“, sagt Wegmann. Denn das Entscheidende folgt daraus: Das Programm schlägt auf Basis der Absatzprognose vor, welche Produkte bei den Herstellern nachbestellt werden müssen.

Das KI-Projekt hat Wegmann 2019 gestartet, ein Jahr, nachdem er die Firma 2018 von seinem Onkel übernommen hatte. Über die Wirtschaftsjunioren kannte er Julia König, die Gründerin und Inhaberin von Ehrenmüller – der Firma, die auch für Wintergarten-Bauer Matthias Brack die KI-Lösung entwickelt hat.

Nachtschichten für mehr Effizienz

Gemeinsam überlegten sie, in welchem Bereich KI-Einsatz für Schätz sinnvoll wäre. „Es war klar, dass wir uns den Beschaffungsbereich anschauen“, sagt Wegmann. Für Händler seien Einkauf und Lagerhaltung erfolgskritisch.

Und bei Schätz war dies damals – im Jahr 2019 – noch kaum digitalisiert und wenig effizient. Nahezu alles haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter manuell erledigt. Abverkäufe einzelner Produkte wurden händisch ins Warenwirtschaftssystem eingegeben. Für benötigte Ware hat das Team manuell Bestelldispositionen geschrieben. „So wie einen Einkaufszettel“, erklärt Wegmann. Das war alles enorm arbeits- und zeitaufwendig.

Diesen Prozess wollte er automatisieren. „Wir wollten uns schlanker aufstellen, effizienter werden“, sagt Wegmann.

Die KI-Experten von Ehrenmüller entwickelten einen Prognosealgorithmus. Der musste dann mit Daten aus der Vergangenheit gefüttert werden. Wegmann: „Ich habe mich nachts und am Wochenende hingesetzt und die Daten analysiert und ins System eingepflegt.“

So konnte die Künstliche Intelligenz lernen: Welches Produkt wurde in der Vergangenheit wann und in welcher Menge gekauft? Wie lange dauert es, bis die Hersteller vergriffene Produkte nachliefern? Wie hoch sind die Beschaffungskosten? Aus diesen und weiteren Daten erstellt der Algorithmus Prognosen über den Absatz in der Zukunft.

Ende 2020, nach 18 Monaten Datenübertragung und diversen Tests, war das Go-live der KI. Der Effekt: „Unser Bestand läuft fast nicht auf null“, sagt Wegmann. Dem Ziel, möglichst immer lieferfähig zu sein, ist Schätz dank der KI schon recht nahegekommen.

Erreicht aber ist es noch nicht. „Man muss ehrlicherweise sagen, bei einem Artikel, der zwei- oder dreimal im Jahr bestellt wird, ist die Prognose relativ unscharf“, sagt Wegmann. Die Daten aus der Vergangenheit reichen dann nicht aus für eine präzise Vorhersage.

Auch deshalb hat Schätz das Ziel, die Lagerbestände zu verringern, um Kosten zu sparen, „nur bedingt erreicht“, sagt Wegmann. „Wir brauchen einen Pufferbestand im Lager, um immer lieferfähig zu sein.“

Mitarbeiter prüft die Ergebnisse der KI

Die Prozesse im Einkauf hat Wegmann nicht komplett automatisiert. Am Ende prüft immer noch ein Mitarbeiter, ob der KI-Vorschlag sinnvoll ist. Erst dann geht die Bestellung raus.

Es kam mehrfach vor, dass die Einschätzung des Einkäufers von der Prognose des Algorithmus abwich. Manchmal sind sie dann der KI nicht gefolgt. Auch wenn sich das Kaufverhalten der Kunden ändern sollte, etwa wegen Innovationen in der Melktechnik oder marktbedingten Nachfrageveränderungen, wird die KI das nicht prognostizieren können, da sie nur Trends aus der Vergangenheit fortschreibt.

Ein Ziel aber hat Wegmann erreicht: Die Bearbeitungszeiten in der Beschaffung haben sich deutlich verkürzt. Das schafft freie Kapazitäten für andere Arbeiten. Allerdings musste er auch eine Mitarbeiterin nur für die Pflege der Stammdaten abstellen. Passieren hier Fehler, erzeugt die KI womöglich teure Fehlannahmen. Unterm Strich sieht Wegmann durchaus eine Kostenersparnis. Beziffern kann er sie jedoch nicht.

Obwohl die Einführung der KI die erhofften Effekte nicht vollständig gebracht hat, habe sich die Investition – eine fünfstellige Summe – gelohnt, sagt Wegmann. „Wir haben uns auf jeden Fall verbessert.“ Und außerdem: „Das war ein Projekt, das mir am Herzen lag. Es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Da schlug mein Herz als Ingenieur höher.“

Beispiel 5: Wissensdatenbank erstellen

In den vergangenen drei Jahrzehnten ist beim Familienunternehmen Suffel ein Monster in Excelform herangewachsen. Eines, auf das rund 300 Mitarbeitende der Firma angewiesen sind, das aber viele von ihnen lieber meiden würden. Die FEDABA – kurz für Fehlerdatenbank. Eine interne Sammlung von Wissen, die den Service-Technikern von Suffel bei Reparaturen hilft. Theoretisch liefert die Fehlerdatenbank Informationen und Lösungen, wenn ein Hydraulikschlauch leckt oder eine Mutter klappert. Wertvolles Wissen für die Techniker.

Praktisch ist die Datenbank ein Excel-basiertes Konvolut aus 7500 Einträgen und Bildern, durch das Benutzer sich von einem Dropdown-Menü zum nächsten klicken müssen. „Wenn ihr so weitermacht, wird die Fehlerdatenbank bald keiner mehr nutzen, weil sie zu unübersichtlich ist“, habe sie von Angestellten zu hören bekommen, erzählt Svenja Suffel. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin dess Familienunternehmens aus dem bayerischen Aschaffenburg.

Den Kundenservice verbessern

Die Firma Suffel ist Vertragshändler von Linde, vertreibt Gabelstapler, Hubwagen und andere Gefährte des Konzerns und übernimmt auch Wartung und Reparatur. Die Service-Techniker von Suffel betreuen rund 230 verschiedene Modellvarianten. Jede von ihnen hat ihre eigenen Fehlerquellen und Reparaturanweisungen. So kommt die monströse Fehlerdatenbank auf mehr als 7500 Einträge.

Als „klassisches On-Top-Projekt“ bezeichnet Svenja Suffel die Umorganisation der Fehlerdatenbank. Ein Projekt, das Geld kostet, kompliziert ist und keinen direkten Umsatz generiert. Entsprechend lange stand das interne Wissensmanagement auf der Liste mit Themen, die Svenja Suffel mal angehen wollte.

Den Anstoß, tatsächlich damit anzufangen, gab ein Anruf eines Professors von der Hochschule, an der Svenja Suffel studiert hat. Er suchte ein Unternehmen, das an einem KI-Förderprogramm teilnehmen wollte. Eine andere Firma war kurz vor dem Start abgesprungen. Suffel sagte kurzerhand zu. „Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mich mit dem Thema KI für unser Unternehmen zu beschäftigen. So ehrlich muss ich sein“, sagt die Chefin.

Neun Monate lang hat das Suffel-Team mit Begleitung der Initiative AppliedAI aus München eine KI-Lösung für die Fehlerdatenbank entwickelt: den Suffelix. Ein firmeninterner KI-Chatbot, der auf ChatGPT aufsetzt und nun das Wissen aus der Fehlerdatenbank organisiert.

Projekte finden, die dem Team keine Angst machen

Die Anwendung funktioniert so: Die Service-Techniker von Suffel können ihre Frage in die Suchleiste tippen. Die KI fasst Antworten zusammen und gewichtet, welche Fehler häufiger auftreten als andere. Der Suffelix findet trotz Rechtschreibfehlern richtige Antworten und arbeitet mit einer semantischen Suche. Das heißt, er sucht nicht nach exakt übereinstimmenden Stichwörtern, sondern nach inhaltlich passenden Informationen. „Man ist es heute gewohnt, eine Frage bei Google einzutippen und Antworten zu bekommen“, sagt Suffel. Die Bedienung der KI kommt diesem Vorgehen viel näher als die alte Fehlerdatenbank.

Die Techniker können so intuitiv und dadurch schneller Antworten auf ihre Fragen finden. Die KI trägt auch zur Sicherung des Wissens in der Firma bei. Denn einige langjährige Teammitglieder werden in den nächsten Jahren in Rente gehen. Der Chatbot hilft, ihr Wissen nicht nur zu konservieren, sondern macht es für weniger erfahrene Kollegen auch leichter zugänglich.

Für das Projekt hat das Unternehmen zusätzlich zu einer staatlichen Förderung selbst noch eine Summe in fünfstelliger Höhe für den Programmieraufwand ausgegeben. Die Datenbank im Hintergrund musste komplett umstrukturiert und in ein Content-Management-System überführt werden. Rund 15.000 Einträge hat das Projektteam dafür händisch bearbeitet. Drei Mitarbeiter haben neun Monate lang ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit für den Aufbau des Suffelix aufgewendet.

Das Team hat sich auch einen Prozess überlegt, damit die neue KI stetig besser wird und nicht nach dem Projektende stagniert: Die Techniker, die auch sonst ihre Kollegen zu neuen Modellen oder Reparaturhinweisen schulen, pflegen auch die Datenbank hinter dem Suffelix. Sie aktualisieren zum Beispiel Anleitungen oder tragen neue Fehlercodes ein.

Derzeit laufen die alte Fehlerdatenbank und der neue KI-Chatbot noch parallel. So lange, bis die Techniker reibungslos mit dem Suffelix arbeiten können. „Dann wird die alte Fehlerdatenbank abgeschaltet“, sagt Chefin Suffel. „Man muss als Unternehmen irgendwann einen Strich ziehen“, findet sie. Denn auch in ihrer Belegschaft sind nicht alle leicht von der neuen Technologie zu überzeugen.

„Nehmt als erstes KI-Projekt irgendetwas, das den Leuten keine Angst macht“, rät Svenja Suffel anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Sie ist froh, ihre Techniker als Testgruppe gehabt zu haben. Denn die probieren gern Neues aus. Der Elan reißt andere mit.

„Viele hatten vorher Angst vor der KI. Nun tippen sie wild Fragen ein, weil es so viel Spaß macht.“ Der Suffelix gibt sich auch alle Mühe, Hemmschwellen abzubauen. Sein Logo zeigt einen stilisierten Roboter in roter Latzhose, der verhalten lächelt.

Beispiel 6: Abrechnungen verbessern

Wenn Schreinermeister und Wintergartenbauer Matthias Brack eines nicht leiden kann, dann sind es lästige Alltagsaufgaben: „Alles, was sich wiederholt, ist mir zuwider“, sagt der Unternehmer und lacht. Dazu gehört für ihn unter anderem das Ausfüllen von Reisekostenabrechnungen. „Ich bin viel unterwegs und mache entsprechend viele Abrechnungen. Das stupide Befüllen der Formulare hat mir früher Zeit geraubt, die ich besser in andere Dinge investieren kann.“

Seit einiger Zeit greift er hierfür nun auf die Unterstützung einer KI zurück. Genauer gesagt, auf die kostenpflichtige Plus-Variante von ChatGPT. 20 US-Dollar gibt Brack dafür im Monat aus. Das Abo ist monatlich kündbar.

Wiederkehrende Aufgaben erleichtern

Konkret hat Matthias Brack sich für seine Reisekostenabrechnungen ein eigenes kleines GPT gebaut, also eine Art Spezialanwendung, die nach individuellen Vorgaben funktioniert. Diese Möglichkeit besteht nur in der Plus-Version von ChatGPT. Programmierkenntnisse braucht man hierfür nicht. Im Netz gibt es unzählige Video-Tutorials, in denen Nutzerinnen und Nutzer in kurzer Zeit lernen können, wie sie ein eigenes GPT erstellen können.

Wer sich in seinen Account einloggt, findet gleich auf seiner Startseite den Button „Create a GPT“. Wer darauf klickt, gelangt auf eine zweigeteilte Benutzeroberfläche: Links gibt es einen Chat, über den Nutzer wie gewohnt mit ChatGPT kommunizieren können. Das geht natürlich auch auf Deutsch. Auf der rechten Seite sieht man eine Vorschau des eigenen GPTs, für den man auch einen Namen vergeben und ein Bild generieren kann.

Auf der linken Seite der Benutzeroberfläche hat Matthias Brack dem Chatbot gesagt, dass er eine Reisekostenabrechnung erstellen möchte. Hier gibt es auch die Möglichkeit, Formulare hochzuladen – ganz egal, in welchem Dateiformat. Brack hat hier das Formular für seine Reisekostenabrechnung hochgeladen. Daraus liest die KI alle Felder aus, die es auszufüllen gilt: den Abfahrtsort und das Ziel sowie die Abfahrts- und Ankunftszeit. Darüber hinaus hat das GPT natürlich Zugang zu allen Informationen, die im Netz verfügbar sind.

„Jetzt sage ich der KI nur noch, wo ich abgefahren und wo ich hingefahren bin, wann es losging und wann ich wieder zu Hause war. Da sie Zugriff auf Routenplaner im Netz hat, rechnet sie mir anschließend von allein die gefahrenen Kilometer und das Kilometergeld aus“, erklärt der Unternehmer. Auch wie lange er unterwegs war, kalkuliert die KI von allein. Auf diese Weise spart er nach eigenen Angaben rund 80 Prozent der Zeit ein, die er zuvor für eine Reisekostenabrechnung benötigt hat.

Die KI als Routine-Hilfe

Über den „Speichern“-Auswahlbutton oben rechts auf der Benutzeroberfläche können Nutzerinnen und Nutzer auswählen, ob ihr selbst erstelltes GPT privat bleiben soll, ob sie es über einen Link mit anderen teilen wollen oder ob es „Public“ und damit für alle ChatGPT-Nutzerinnen und -Nutzer verfügbar sein soll. Mehr zu privaten GPTs und anderen praktischen Funktionen von ChatGPT lesen Sie in der kommenden Ausgabe von impulse.

Bevor Unternehmer Formulare oder andere Daten in ChatGPT hochladen, sollten sie einmal innehalten. Denn in der Standardeinstellung darf die KI alle eingegebenen Daten zu Trainingszwecken verwenden. Gerade bei Unternehmensdaten könnte dies datenschutzrechtlich problematisch sein. In der Plus-Variante lässt sich die Verwendung zu Trainingszwecken jedoch abstellen.

Für Matthias Brack gehört ChatGPT heute ganz selbstverständlich zum Alltag: Er nutzt es unter anderem, um lange Texte zusammenfassen zu lassen, um Bilder für seine Website und Skript-Entwürfe für die Videos auf seinem Youtube-Kanal erstellen zu lassen. Auch Arbeitszeugnisse lässt Brack inzwischen von der KI vorformulieren.

„Immer dann, wenn sich Aufgaben wiederholen, aber auch, wenn ich kreativen Input brauche, frage ich inzwischen erst einmal die KI“, sagt der Schreinermeister Brack. „Sie ist für mich einfach eine clevere Assistentin, die mir rund um die Uhr zur Verfügung steht. Und sie meckert auch nicht, wenn ich 20 Änderungen von ihr verlange.“